引子:从迷路的矿工到迷航的机器

2010 年,智利北部一座铜矿塌方,33 名矿工被困地下 700 米。

救援队花了 17 天才准确锁定他们的位置。

那次奇迹般的营救,背后是卫星定位、地质雷达与惯性导航的协同——一次真正的“绝对定位”胜利。

定位听起来平凡,却是现代社会最不容出错的环节之一。

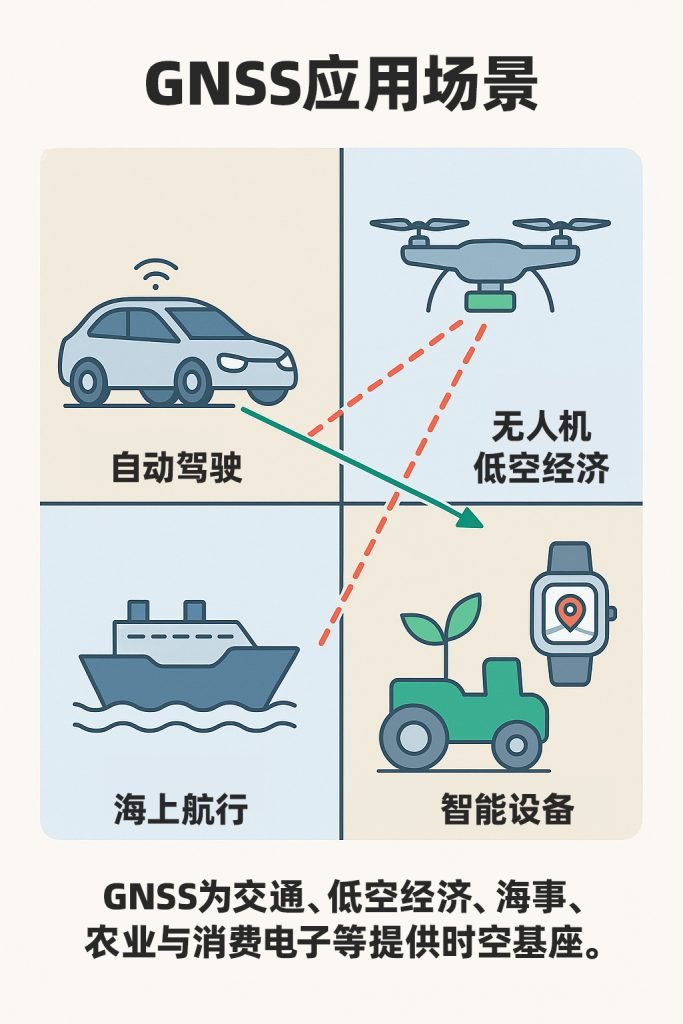

从你的手机导航、外卖配送、无人机航拍,到自动驾驶汽车、具身机器人——它们都在同时回答一个问题:

“我在哪里?”

而当答案哪怕错上几厘米,整个系统就可能崩溃。

一、从星辰到坐标:人类的定位演化史

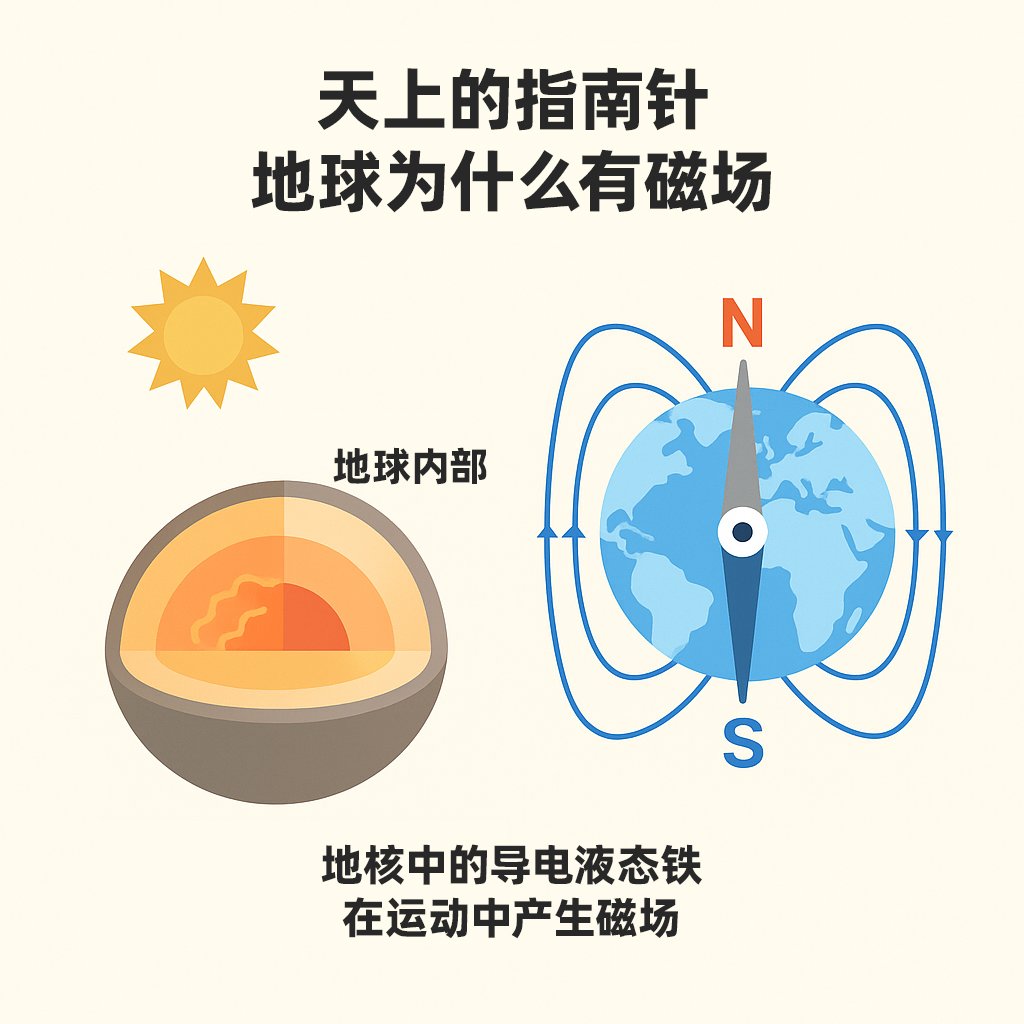

几千年来,人类一直靠星空和罗盘认路。

北极星的位置告诉方向,太阳影子的长度揭示时间。

当经纬度被发明,人类第一次将“方向感”转化为“数字化位置”。

直到上世纪 70 年代,GPS让“位置”变成可计算的物理量。

位于两万公里高空的卫星持续发出携带时间戳的信号,地面接收机测量信号到达的时间差,就能推算出距离。

四颗卫星的距离交汇成一个点,这个点就是“你在哪里”。

二、精度与可靠性的平衡艺术

GNSS 的计算看似简单:时间差 × 光速 = 距离。

但光在 1 微秒内就能传播 300 米,因此时间同步的误差哪怕只有 10 纳秒,也会带来米级的空间误差。

在现代定位中,“精度”早已不是唯一目标。

真正的挑战,是在各种极端环境中依然保持可靠性(Reliability)。

车规级 GNSS 芯片 MOJANDA 的设计理念,就是在高精度的基础上进一步保障系统可靠性。

它通过多系统多频接收、抗干扰射频前端、以及AI算法等能力,使定位结果在高温、强干扰、遮挡环境下依然稳定。 这并非“牺牲精度换可靠”,而是在软硬一体的体系中,让精度更具可依赖性。

三、城市峡谷中的定位考验

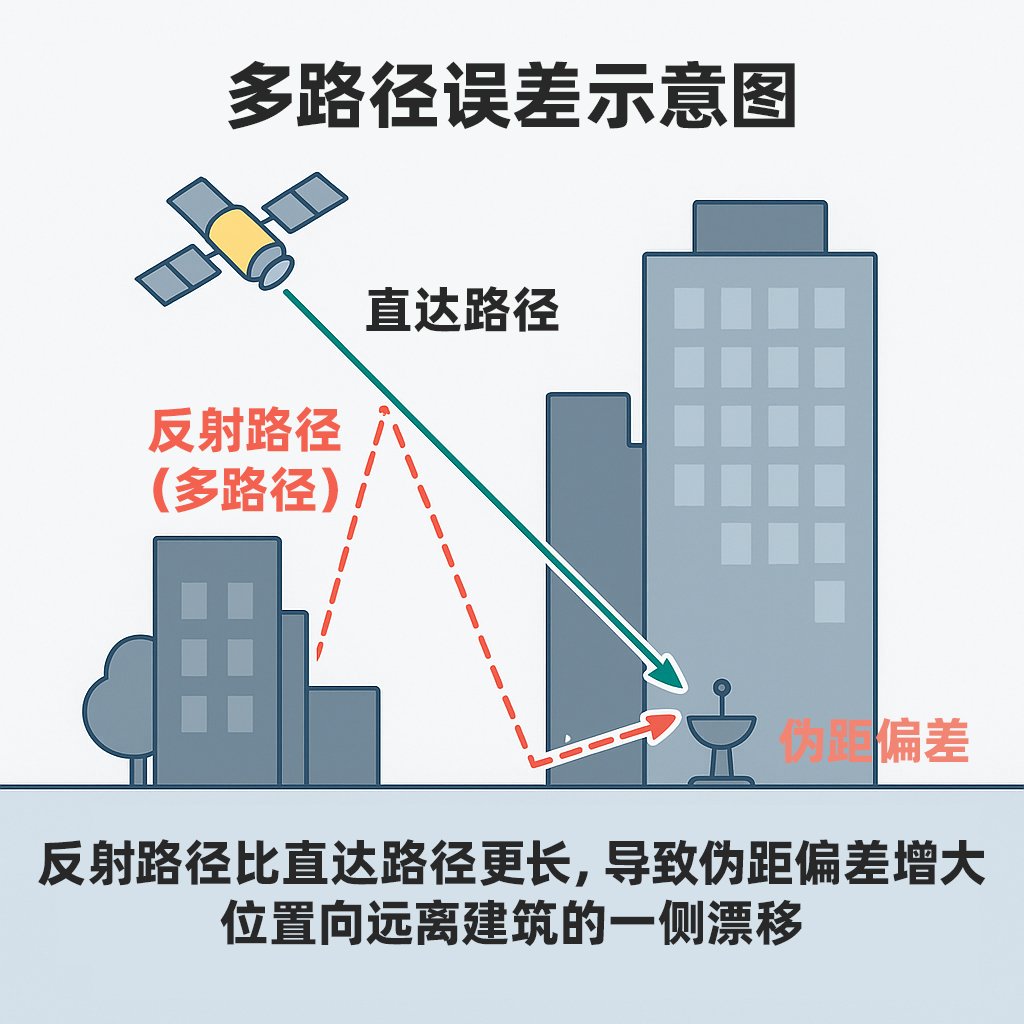

在空旷环境中,卫星信号笔直抵达接收机;但在城市“峡谷”中,信号会被高楼反射,多路径效应让接收机“听到”虚假的距离。

结果就是你在地图上飘到了隔壁车道。

这时,SUMACO 惯导模组登场。

它通过陀螺仪与加速度计实时推算位移,能在 GNSS 信号丢失的几秒内维持精确轨迹。

而当信号恢复后,REVENTADOR 融合算法平台会自动进行误差重校,确保轨迹连续无跳点。

“可靠的定位,不是瞬时的精确,而是持续的一致。”

四、从位置到空间:机器的“理解力”

当 GNSS 告诉机器“我在哪里”,IMU 告诉它“我怎么动”,视觉与雷达回答“我看到什么”。

这三类信息被融合后,机器便获得了“空间感知”——一种理解世界的能力。

它不仅能判断“我在哪里”,还能预测“我将往哪去”。 这是空间智能的核心,也是 MCT“数据驱动、软硬一体”理念的体现: 硬件提供精度,算法提供理解,数据让系统不断变得更可靠。

五、启发与思考

人类从仰望星空寻找方向,到让机器理解空间,这条路走了几千年。

现在,我们可以在几厘米的范围内确定位置;

未来,也许每一辆车、每一架无人机、每一个机器人,都将生活在同一个高精度时空网络里。

但问题是——

当机器比我们更准确地知道“我在哪里”, 我们还需要方向感吗?

📚 延伸阅读

- Kaplan & Hegarty:《Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications(3rd)》

- Simon Winchester:《The Map That Changed the World》

- James Gleick:《The Information》

关于MCT毫厘智能

MCT毫厘智能是一家专注于Physical AI时代的姿态感知与绝对定位创新公司。我们以人工智能为核心技术,采用“数据驱动、软硬结合”的策略,开发并提供全面的姿态感知与绝对定位软硬件解决方案,服务于具身智能、城区辅助驾驶、低空经济、机器人、智能设备等领域。公司基于自研的车规级北斗高精度芯片和模组,融合高精度IMU、视觉及雷达等传感器技术,结合海量数据,为自主规划和自动控制提供更可靠、更安全、更精准的技术支撑,持续提升载体的空间感知能力。

想了解更多关于 MCT 毫厘智能的最新动态?欢迎访问 www.mctech.ai / www.mctai.cn,或关注微信公众号「毫厘智能 MCT」。